最後更新時間: 2025 年 04 月 16 日

為什麼要選擇臨摹?

我在 2024 年重新拿起畫筆,卻發現自己畫不出想要的畫面,感到挫折,開始在網路上看了許多教學影片、買了課程、閱讀繪畫書籍,最後藉由臨摹練習讓自己在三個月內快速提升繪畫能力!

比起花費許多時間依靠自己在原創的道路學習,不如先仔細觀察你覺得厲害的人,模仿他們的做法,內化成自己的技能,才是快速進步的捷徑。

接下來,我將總結三個月的經驗,如何藉由臨摹,從零開始,逐步提升繪畫技巧的實戰經驗。

臨摹是什麼意思

臨摹,根據維基百科的定義,是指按照原作仿製書法、繪畫等平面二維作品的過程,其中『臨』意為照著原作寫或畫,而『摹』則是將薄紙(如絹)蒙在原作上進行描摹。

簡單來說,臨摹是依照原作作畫,但不是模仿,而是要深入觀察、理解原作構圖與技法的學習方法。

臨摹的重點

- 明確學習目標

- 先設定具體學習技能或解決當下繪畫中遇到的困難(如線條表達、構圖或色彩搭配),避免盲目臨摹。

- 深入理解原作

- 臨摹不僅是模仿外觀,更要思考原作者的技法與創作意圖,讓你在無參考時也能穩定發揮。

- 減少對參考的依賴

- 完成臨摹後,嘗試移除參考圖,依靠記憶重新繪製,實踐深層的學習,把新的知識縫到原有的知識上,用自己的方式再次輸出。

- 加入創作元素

- 嘗試改變部分元素(如顏色或構圖),讓模仿轉化為個人創作,逐步形成獨特的藝術風格。

合適的參考圖

為何選擇參考圖很重要

既然要進行臨摹練習,那麼一定會有一幅原作品,這幅作品很重要,代表你接下來要從這之中去學習構圖、色彩、光影等,在我的從零開始學插畫:新手必學的零基礎心法大公開中有提到,可以找 3 ~ 4 個喜歡個風格類型,透過觀察不同風格的參考圖,從中分析自己的喜好,累積創作靈感。

合適的參考圖,可以讓你在練習中減少挫折感,並快速找出自己的問題點而改進。

明確創作目的與主題

在開始臨摹或創作之前,確認主題和目標能幫助你有效練習,每一次練習都能朝著具體的目標前進,還能快速篩選出與自己風格契合的參考圖和素材,節省時間。

而且統一的主題能保持作品風格的一致性,有助於建立個人品牌形象。

臨摹練習推薦網站

Pinterest

我最常使用的靈感庫,可以依照自己的喜好、關鍵字去找到各種風格的參考圖。

Webtoon

可以從數位漫畫平台挑選自己喜歡的漫畫作品臨摹,畫累了還能追漫畫。

PIXIV

全球最大的日系藝術家社群之一,有很多作品,能幫助自己找到喜歡的風格。

Behance

許多專業插畫家和設計師會在上面分享他們的作品,適合拿來分析構圖方式。

除了此之外,Google 也是有很強大的搜索功能,可以快速找到自己喜歡的藝術家、插畫家等。

我的臨摹練習經驗與成長分享

具體的臨摹步驟

選擇範本: 挑選與自己興趣相關、符合練習目標的作品,我選了 Namie 老師的作品,老師屬於日系風格,用色活潑明亮,我打算練習老師的色彩。(圖片來源X: @nambarimasu)

觀察分析: 仔細觀察作品的結構、用色和筆觸,理解創作者的思路。

首先我個人習慣先用簡單的圖形去概括畫面的構圖,把畫面區分出來後,用線條去切割小區塊。

把切分好的部分用線條整合起來,那因為本次目標是學習老師的用色,大略畫個線稿就好。

只後就是進行上色練習,我一樣都是先使用大塊色彩,切出小區塊,再去上細節,去學習漂亮的色彩與圖形。

反覆練習: 多次臨摹練習,掌握繪畫技巧,可以嘗試其他喜歡風格、作品。

融入自我: 可以改變部分元素,加入自己的創意,逐步過渡到獨立創作。

本篇文章僅用於分享臨摹的觀察、思考與練習方式。

我如何克服臨摹中遇到的困難

臨摹練習中遇到的問題

我最常遇到的問題有以下兩點:

- 時常會過於注重細節而忽略整體輪廓,導致練習效果很差,後來發現,可以用簡略的圖形在腦中建立基本印象,再逐步加入細節,鍛鍊整體與局部的平衡。

- 有時臨摹畫的很好,但自己創作時卻畫不出來,這時我會開始記錄每次練習的「輸入與輸出比例」,並分析自己在哪些部分存在弱點,在下次臨摹進行弱點補強。

如何解決問題

在剛開始遇到問題時,我也是很苦惱,花了一些時間去找解決方法,最後整理的方式為以下:

- 先確定整體輪廓,再逐步細化細節。

- 記錄每次練習的成果,找出不足並加以改進。

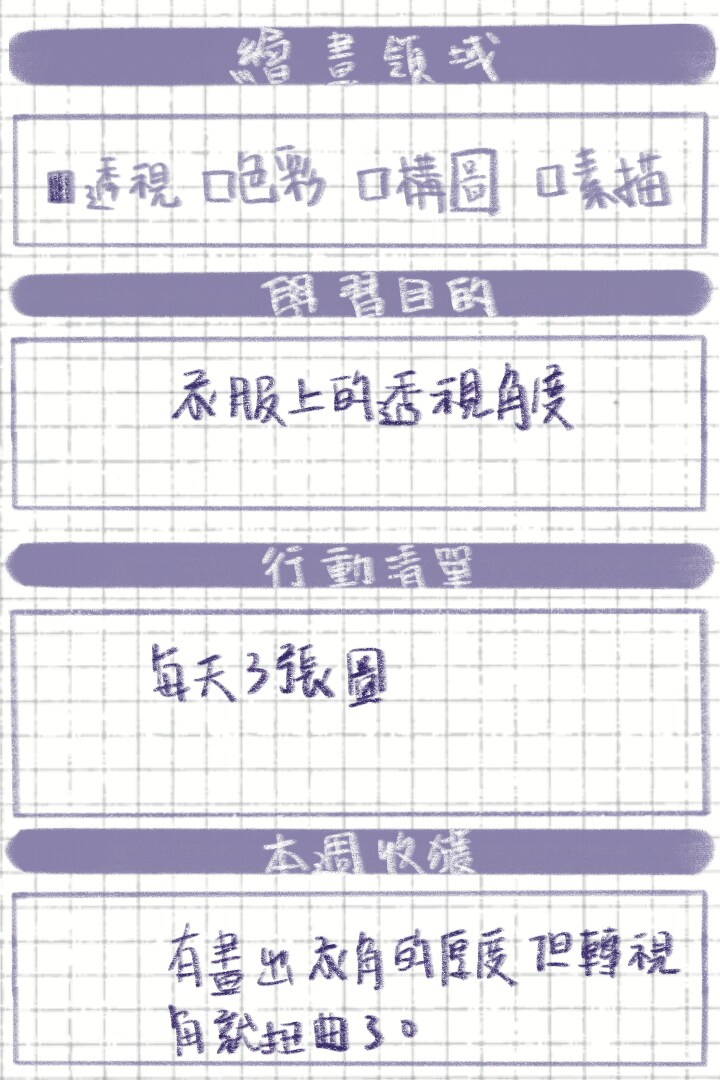

紀錄練習計劃

可以建立一個每週練習計劃,定期回顧與調整,達成目標。

圖片/本網站提供

臨摹與創作之間的平衡

臨摹能幫助你深入理解構圖、筆觸、色彩運用,在過程中,要主動思考表現方式。

可以用一週為單位,進入臨摹-原創-臨摹-原創…..的方式練習,記錄前後的作品變化,分析哪些技巧已經轉變成自己的風格,慢慢的在臨摹與創作間找到最佳平衡點。

從今天開始,不妨嘗試在每一次的臨摹練習後,去記錄每次的練習,並且嘗試改變部分細節吧!